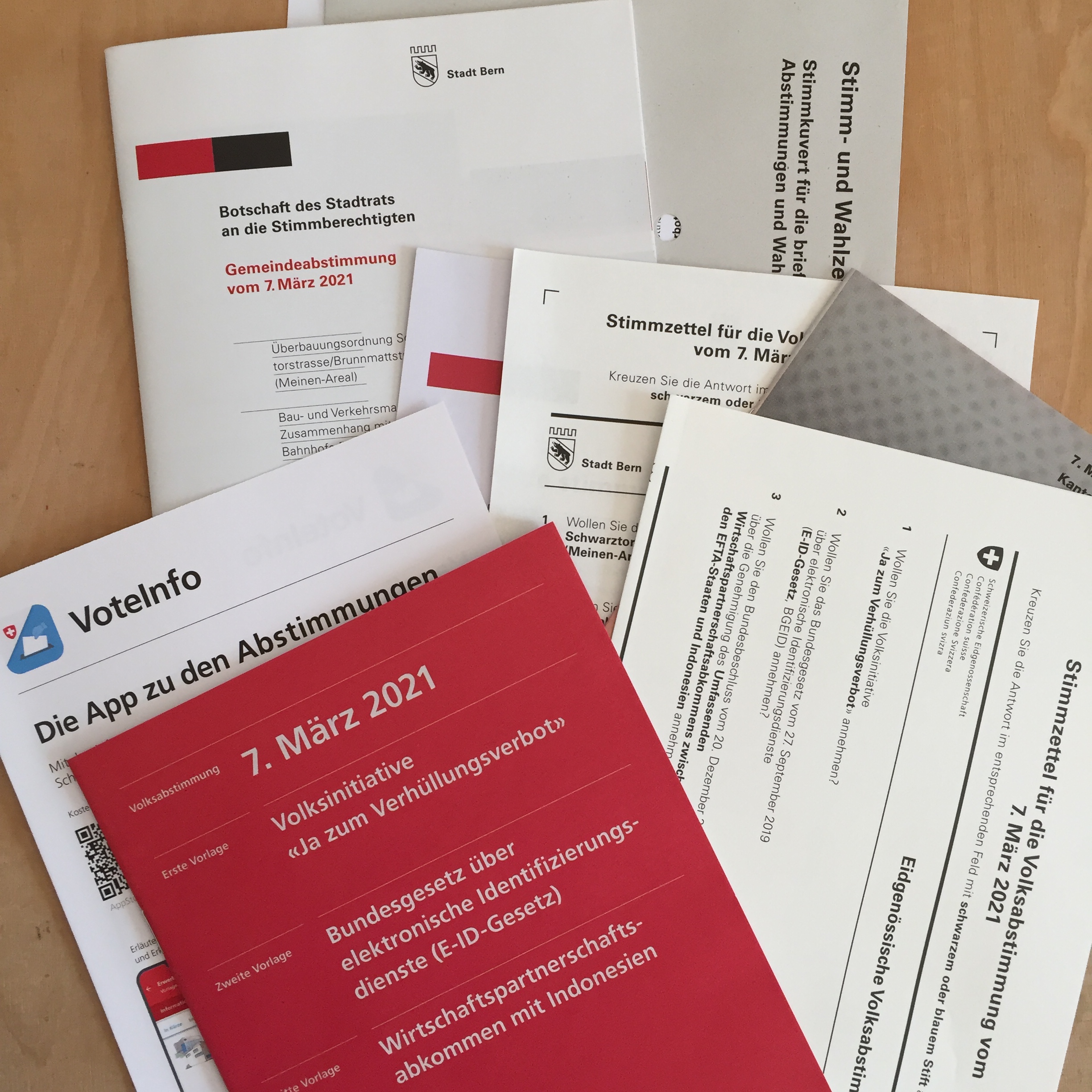

Soll ich ein JA oder ein NEIN in die Urne legen? Um die Stimmberechtigten bei ihrer Entscheidung zu unterstützten werfen wir im RaBe-Info einen Blick auf die verschiedenen Vorlagen vom 7. März.

Freihandelsabkommen mit Indonesien

Am 7. März stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung ab über ein Freihandelsabkommen mit Indonesien. Der Urnengang kommt zu Stande weil ein Referendum dagegen eingereicht wurde.

Das zentrale Thema ist dabei der künftige Umgang mit dem umstrittenen Palmöl. Bis anhin kommt sowohl zertifiziertes Palmöl in die Schweiz als auch Palmöl ohne Label. Kommt das Freihandelsabkommen zu Stande, so könnte nur sogenanntes RSPO-Palmöl von Zollvergünstigungen profitieren. Bundesrat und Parlament erhoffen sich dadurch mehr Nachhaltigkeit, denn unzertifiziertes Palmöl wäre somit auf dem Markt schlechter gestellt und hätte viel weniger Chancen noch in die Schweiz importiert zu werden.

Die Befürworter*innen des Freihandelsabkommens argumentieren, dass eine solche Nachhaltigkeitsklausel ein Richtungswechsel darstelle, der honoriert werden müsse. Das Abkommen mit Indonesien könne somit in Zukunft als Vorbild dienen, schliesslich verhandelt die Schweiz (resp. Die Europäische Freihandelsassoziation EFTA mit Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island) zur Zeit unter anderem auch noch mit Malaysia und verschiedenen südamerikanischen Ländern über ein solches Abkommen.

Die Gegner*innen befürchten jedoch, dass mit Zollreduktionen noch mehr Palmöl importiert werde. Gütesiegel hin oder her, die Schweiz sollte sich weitgehend vom billigen Palmöl verabschieden und auf nachhaltigere Quellen setzen.

Aus wirtschaftlicher Sicht mache das Abkommen Sinn, da Indonesien mit seinen bald 300 Millionen Einwohner*innen mittlerweile zu einer der grössten Volkswirtschaften Asiens gehöre, so die Befürworter*innen. Für den Schweizer Export sei somit der Abbau von Handelshemmnissen ein Gewinn. Gegner*innen bemängeln jedoch fehlende Tierschutzklauseln, Menschenrechtsverletzungen sowie drohendes Preisdumping für einheimische Öle, die teilweise in Konkurrenz stehen zum Palmöl.

Für das Freihandelsabkommen haben sich GLP, Mitte, FDP, SVP und EDU ausgesprochen. Die Nein-Parole gaben Grüne, SP und EVP heraus

Abstimmung zum E-ID-Gesetz

Am 7. März stimmen wir über das Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste ab. Das E-ID-Gesetz soll dafür sorgen, dass alle Personen auch online zweifelsfrei identifizierbar sind.

Während die Gegner*innen vor der Kommerzialisierung unserer persönlichen Daten warnen, loben die Befürwortenden das Gesetz als Schlüssel zur Digitalisierung.

Umstritten beim E-ID-Gesetz ist vor allem die geplante Aufgabenteilung von Staat und Privatunternehmen. Ausstellen würden die E-IDs nämlich private Anbieter*innen. Bereits in den Startlöchern ist die Swiss Sign Group, ein Konsortium aus Post, SBB, Swisscom, Six, Grossbanken und Versicherungen. Der Bund würde die Identitäten prüfen und die Anbieter*innen kontrollieren, aber die Verwaltung der Daten letztlich in privatwirtschaftliche Hände geben.

Das stösst den Gegner*innen sauer auf. Laut Raffael Joggi von der Alternativen Linken Bern AL würden private Anbieter immer auch kommerzielle Interessen verfolgen. Heute könne man im Netz verschiedene Identitäten nutzen und sich so auch besser vor Datenmissbrauch schützen. Mit der E-ID würde man die elektronische Identität künftig für alles mögliche nutzen, sei es, um einen Strafregisterauszug zu bestellen und ein Bankkonto zu eröffnen, oder um Kleider zu kaufen und beim Pizzalieferdienst das Abendessen zu bestellen. Deshalb warnen die Gegner*innen vor gläsernen Bürger*innen.

Solche Bedenken können die Befürwortenden nicht nachvollziehen. Laut dem Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen führt gerade die staatlich geprüfte E-ID dafür, dass unsere Daten sowohl beim E-Government als auch bei E-Commerce besser geschützt sind. Während man aktuell keine Möglichkeit habe, sich gegen Datenmissbrauch zu wehren, seien die privaten Firmen, welche die E-IDs künftig ausstellen, staatlicher Kontrolle unterworfen.

Wegen ebendieser Missbrauchsgefahr, die im Netz immer und überall bestehe, plädiert die Alternative Linke dafür, amtliche Identitätsnachweise ganz grundsätzlich nicht ins Netz zu verfrachten.

Das letzte Wort hat das Schweizer Stimmvolk am Sonntag, 7. März.

Für das Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste haben sich Mitte, EVP, FDP und SVP ausgesprochen. Die Nein-Parole gaben Grüne, SP, GLP und EDU heraus.

Initiative Verhüllungsverbot

Am 7. März stimmt die Schweiz über das Verhüllungsverbot ab. Die Initiative will, dass es zukünftig landesweit verboten ist, das eigene Gesicht zu verhüllen. Lanciert hat die Initiative das Egerkingerkomitee, ein überparteiliches Komitee rechter Politiker*innen, das vor 13 Jahren bereits die Minarett-Initiative lanciert hatte.

Bundesrat und Parlament haben sich stets gegen eine schweizweite Verhüllungsregelung ausgesprochen. Den Entscheid, ob eine etwa Vermummung an Demonstrationen verboten sein soll oder nicht, sollten nach der Ansicht des Parlaments die Kantone treffen. Innerhalb der Parteien aber scheiden sich die Geister zur Initiative. Und das von rechts bis links. Denn schnell wurde im Abstimmungskampf das Verhüllungsverbot im Volksmunde zum Burkaverbot. Noëlle Grossenbacher im Gespräch mit der Präsidentin der JUSO Zug, Rohani Yener, dem Präsidenten der Jungen SVP Bern, Nils Fiechter und Islamwissenschaftler Dr. Andreas Tunger-Zanetti von der Universität Luzern.

Änderung des Gesetzes über Handel und Gewerbe

Es wir über zwei Vorlagen abgestimmt: «Jugendschutz auf E-Zigis und Co.» und «Ein kleiner Schritt zu mehr Kundenfreundlichkeit».

Es wir über zwei Vorlagen abgestimmt: «Jugendschutz auf E-Zigis und Co.» und «Ein kleiner Schritt zu mehr Kundenfreundlichkeit».

Mit E-Zigis und Co. meint die Motion Elektronische Zigaretten, auch Vaporizer genannt und die Flüssigkeit für das Gerät. Bei einer E-Zigarette wird durch eine elektrisch beheizte Wendel das sogenannte Liquid zum Verdampfen gebracht. Der dadurch entstandene Nassdampf wird wie bei der herkömmlichen Zigarette der Rauch, von der konsumierenden Person inhaliert. Der Unterschied zur klassischen Industrie-Zigarette: Es verbrennt nichts. Inwiefern die E-Zigarette weniger schädlich ist als Industriezigaretten ist umstritten. Klar ist, dass E-Zigaretten für Konsumierende die Gefahr bergen, nikotinabhängig zu werden.

Der Grosse Rat will, dass für E-Zigaretten dieselben Regeln gelten wie für herkömmliche Raucherware. Im Kanton Bern sind Zigaretten erst ab achtzehn Jahren erhältlich, um Jugendliche zu schützen sollen auch Vaporiser künftig nur für käuflich sein. Zudem würden neu auch für E-Zigaretten die Bestimmungen zum Passivrauchen sowie ein Werbeverbot gelten. Diese neuen Regelungen im Interesse des Gesundheits- und Jugendschutzes waren im Grossen Rat unbestritten. Mit der Annahme der Gesetzesänderung wäre der Kanton Bern dem Bund voraus. Dieser hat vor, die Gesetzeslücke zum Jugendschutz national zu schliessen. Wie die neue eidgenössische Regelung aussehen wird und wann sie in Kraft tritt, ist jedoch stand heute noch offen.

Die zweite Gesetzesänderung betrifft die Ladenöffnungszeiten im Kanton Bern. Die Hauptvorlage sieht vor, dass Detailhandelsgeschäfte an vier Sonntagen pro Jahr öffnen dürfen. Bisher sind zwei bewilligungsfreie Sonntagsverkäufe pro Jahr möglich. Eine Mehrheit des Grossen Rates vertritt die Ansicht, dass diese Erhöhung der Sonntagsverkäufe die Konkurrenzfähigkeit des Detailhandels verbessert. Innenstädte und Dörfer könnten so belebt werden, meinen die Befürworter*innen. Der Schweizer Gewerkschaftsbund und die UNIA sehen darin eine unnötige Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Verkäufer*innen. Sie haben das Referendum gegen den Beschluss des Grossen Rates ergriffen. Deshalb liegt die Entscheidung über die zusätzlichen bewilligungsfreien Sonntage nun beim Stimmvolk. Stefanie von Cranach von der UNIA sagt dazu: «Befürworter*innen der Gesetzesänderung wollen durch die Erweiterung der Ladenöffnungszeiten mehr Kundenfreundlichkeit schaffen. Zudem soll dem grossen Druck von Onlinehandel so entgegengehalten werden können. Sonntagsarbeit sei für Läden und Beschäftigte freiwillig und wird mit einem Lohnzuschlag entschädigt. Die wöchentliche Arbeitszeit des Personals wird nicht verlängert, so die Befürwortenden. »

Dies stimme in der Praxis nicht ganz, so die Gegner*innen. Verkaufspersonal müsse bereits jetzt sechs Tage die Woche verfügbar sein, komme noch ein siebter dazu sei das eine massive Verschlechterung der ohnehin bereits prekären Arbeitsbedingungen vom Verkaufspersonal. Die Angestellten haben oft tiefe Löhne und keinen Gesamtarbeitsvertrag. Zudem würde die Flexibilisierung nur Grossverteilern nützen und den Druck auf kleinere Läden erhöhen.

Da gegen die neuen Sonntagsverkäufe das Referendum ergriffen wurde, kommt auch der Eventualantrag zur Abstimmung. Eine Variante, bei der nur der Jugendschutz bei E-Zigaretten umgesetzt würde, jedoch keine zusätzlichen Sonntagsverkäufe möglich wären.

15 Millionen an Berner Festhalle?

Die Messehalle bei der Tramhaltestelle Guisanplatz stammt noch aus den 1940er-Jahren und war damals eigentlich nur als Provisorium gedacht. Seine Zeit ist längst abgelaufen, dass ein neuer Bau her muss ist unumstritten. Umstritten ist jedoch, ob die Stadt Bern den Bau der privaten BERNEXPO AG wirklich mit 15 Millionen Franken mitfinanzieren soll.

«Die neue Festhalle ist ein grosser Gewinn für die Stadt Bern, da sie sehr viel Wertschöpfung kreieren wird», erklärt Katharina Altas von der SP und erwähnt die verschiedenen Branchen, die von Messen und anderen Anlässen in der neugebauten Halle profitieren würden, zum Beispiel Caterings und Hotels. Seraina Patzen von der Jungen Alternativen kritisiert hingegen, dass die Stadt mit ihrem Investitionsbeitrag eine Rendite ermögliche, die letzten Endes in die Taschen der privaten Investor*innen fliessen.

Am 7.März stimmt die Stadtberner Stimmbevölkerung über die Vorlage ab. Dagegen haben sich Alternative Linke, Junge Alternative, Grüne Bündnis und die PdA ausgesprochen. Dafür: SP, Grünliberale, FDP, EVP.

Günstiger und nachhaltiger Wohnraum auf dem Meinen-Areal

So soll das neue Quartierzentrum zwischen Schwarztorstrasse und Brunnmattstrasse dereinst aussehen. (Bild: Stadt Bern)

Auf dem ehemaligen Metzgerei-Areal im Mattenhofquartier soll ein neues, urbanes Quartierzentrum mit rund 185 Wohnungen und grosszügigen Flächen fürs Quartiergewerbe entstehen. Ein Drittel der Wohnflächen und rund 40 Prozent der Wohnungen sind zudem für preisgünstiges Wohnen vorgesehen. Die neue Besitzerin des Areals, die Personalvorsorgestiftung der Ärzt*innen und Tierärzt*innen, will für die Überbauung auf dem 12’000 Quadratmeter grossen Gelände rund 100 Millionen Franken in die Hand nehmen. Um das Vorhaben realisieren zu können, ist jedoch eine Überbauungsordnung nötig. Daher haben am 7. März die Berner Stimmbürger*innen das letzte Wort.

Laut dem Stadtplanungsamt, soll das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Quartierentwicklung und zur Verdichtung der Stadt leisten. «Angesichts der Wohnungsnot in Bern ist das Bauvorhaben dringend notwendig», betont der SP-Stadtrat und ehemalige Kommissionssprecher der Vorlage Michael Sutter.

Viel Beton und wenig Grünfläche. So gestaltet sich das Meinen-Areal heute. Im Hintergrund der ehemalige Fabrikkomplex. (Bild: Google Maps)

Punkte einholen kann das geplante Quartierzentrum auch in Sachen Nachhaltigkeit. Um der Energiewende gerecht zu werden sollen Solar- oder Photovoltaikanlagen auf den Dächern angebracht werden. Zudem müssten rund 80% der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energiequellen stammen, ergänzt Sutter im Gespräch mit RaBe.

Seit Anfang 2015 sind die Eckdaten für die Überbauung bekannt. Fünf Architekturbüros konkurrierten um den Auftrag. Das Siegerprojekt kam vom Architekurbüro GWJ Architekten und sieht für das Meinen-Areal nebst den 185 Wohnungen auch Büros, Praxen, Läden, Cafes und einen Quartierplatz vor. Frühstmöglicher Baubeginn ist im Herbst 2022, sofern die Vorlage angenommen wird).

Am 7.März stimmt die Stadtberner Stimmbevölkerung über die Vorlage ab. Sämtliche Parteien empfehlen die Vorlage anzunehmen (Die Parolenfassung der SVP steht noch aus).

Umstrittenes Projekt «Zukunft Bahnhof Bern»

Wie soll die Umgebung des Berner Bahnhofs künftig aussehen?

Am Sonntag, 7. März 2021 entscheiden die Berner Stimmbürger*innen über das ZBB-Projekt «Zukunft Bahnhof Bern», beziehungsweise über den dazu notwendigen Kredit von 112,17 Millionen Franken. Mit «Zukunft Bahnhof Bern» soll die Bahnhofsumgebung den Bedürfnissen angepasst werden, welche der Bahnhofsausbau mit dem neuen unterirdischen Bahnhof für den Regionalverkehr RBS und den neuen Zugängen beim Bubengerplatz und der Länggasse mit sich bringt. Die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant.

Um keine andere Vorlage tobt der Abstimmungskampf derzeit heftiger. Umstritten ist dabei insbesondere die geplante, unterirdische Personenunterführung vom Hirschengraben direkt in den neuen Bahnhof, welche eine komplette Umgestaltung des Hirschengrabens mit sich bringen würde.

Die Vorlage hat gar das sonst bei Abstimmungen meist geschlossen auftretende RGM-Bündnis gespalten. Die Mitgliederversammlung der Grünen Freien Liste GFL, die Partei des Stadtpräsidenten hat die Nein-Parole beschlossen. GFL-Stadträtin Brigitte Hilty-Haller bedauert dies. Über «Zukunft Bahnhof Bern» könne die Stadt Bern nicht alleine entscheiden. Die Vorlage sei eine durch lange Verhandlungen zustande gekommene Kompromisslösung der zahlreichen am Projekt beteiligten Parteien, von Bund über Kanton bis zur Regionalkonferenz, der Agglomerationsgemeinden und der SBB. Die Vorlage sei zwar keine Ideallösung, jedoch eine gute und notwendige Kompromisslösung.

Obwohl der motorisierte Verkehr am Bubenbergplatz laut Vorlage um 60% reduziert wird, würde es gemäss dem JA-Komitee zu einem Verkehrschaos führen, wenn nach dem Bahnhofsumbau sämtliche Passant*innenströme über den Fussgängerstreifen gehen würden. Wer einen starken öffentlichen Verkehr wolle, müsse der Personenunterführung zustimmen, so Edith Siegenthaler, Co-Präsidentin der SP Stadt Bern.

Laut dem Nein-Komitee ist diese Unterführung mit Kosten von 36 Millionen Franken und Folgekosten von jährlich 300 000 Franken nicht nur zu teuer, sondern auch unnötig und unschön, weil dadurch der ganze Hirschengraben «zerstört» werde.

Das Komitee Rettet den Hirschengraben plädiert stattdessen dafür, den Fussgängerstreifen beim Bubenbergplatz statt auf 17 direkt auf 25 Meter zu verbreitern. Laut dem pensionierten Verkehrsplaner Pierre Pestalozzi reicht das vollkommen, um die wachsenden Passant*innenströme aufzunehmen, welche durch den Bahnhofsneubau entstehen, ohne dass es dadurch am Bubenbergplatz zu einem Verkehrschaos komme. Die Stadt gehe in ihrem Prognosen von zu hohen Passant*innenzahlen aus.

In einem zweiten Schritt wünscht sich das Komitee, mitsamt den sämtlich darin vertretenen Architektenverbänden, dass die Stadt ein Gesamtkonzept erarbeitet, welches die Neugestaltung des gesamten Perimeters rund um den Bahnhof vom Hirschengraben bis zur Schützenmatteumfasst umfasst und allenfalls auch die Idee eines autofreien Bahnhofspklatzes wieder aufgreift, so Archtiket Arpad Boa.